Al evaluar la evolución de la desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina en los últimos quince años pueden apreciarse dos períodos bien marcados. En primer lugar, los primeros años de la década de 2000 evidencian un significativo, inédito y robusto decrecimiento de la desigualdad, si se compara con los años 90 (López Calva y Lustig, 2010; Gasparini et al, 2011; CEPAL, 2014, Amarante y Jiménez, 2015).

Sin embargo, estimaciones más recientes dan cuenta de una ligera desaceleración del fenómeno en los últimos años. Trabajos recientes (Gasparini, Cruces y Tornarolli, 2016; CEPAL, 2016) muestran un enlentecimiento en la tendencia de reducción de la desigualdad a partir de 2010.

Más allá de las razones que explican esta evolución a distintas velocidades, cabe preguntarse cuán confiables son las estimaciones habituales sobre desigualdad, que se basan en las encuestas de hogares. Esta pregunta es sumamente relevante por tratarse de la región más desigual del planeta y por ser la alta concentración del ingreso en pocas familias la principal característica de esta desigualdad.

Un cuestionamiento habitual sobre las encuestas de hogares estriba en el hecho de que ésta no registra los “verdaderos” ingresos de la población. Tres razones explican este fenómeno: la falta de respuesta, parcial o total, a la encuesta; la subdeclaración de ingresos, y la subcaptación de perceptores. En este artículo se hará referencia al tercero de los aspectos mencionados.

En particular, es el decil de ingresos más elevados (que inclusive en las encuestas de hogares es el que presenta mayor varianza entre sus ingresos) el que se encuentra subcaptado. Es decir que esta forma de calcular la desigualdad subestima los ingresos de las familias con mayor renta, pudiendo subestimar el grado de concentración del ingreso.

Es por esta razón que resulta de suma relevancia analizar la participación en el ingreso de los tramos de renta elevada, que no son captados adecuadamente por las encuestas, y que concentran el 1% o el 0,1% de los ingresos más altos. Este sector ha sido el objeto de análisis de una serie de estudios en los países avanzados, que han tenido su correlato en algunas investigaciones realizadas en América Latina, y que utilizan para su cálculo la información proveniente de las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta Personal.

Es importante mencionar que estos trabajos no están exentos de limitaciones. La primera es que ponen énfasis sólo en los tramos de ingresos superiores, y no analizan la evolución del resto de la distribución. La segunda es que consideran ingresos antes de impuestos, con lo cual ignoran posibles reordenamientos que podrían resultar de la acción de la política fiscal.

En tercer lugar, la definición de ingreso y la unidad de observación pueden variar entre países o aún dentro de un mismo país, por diferencias o cambios en la legislación sobre el impuesto a la renta, dificultando las comparaciones.

En cuarta instancia, las estimaciones pueden estar sesgadas debido a la evasión o elusión de parte de los contribuyentes al declarar sus ingresos.

Los antecedentes de esta literatura para América Latina, si bien con varias diferencias metodológicas, se encuentran en las contribuciones de Alvaredo (2011) para Argentina utilizando datos agregados de declaraciones juradas del IRPF, clasificadas por tramos de ingresos. Entre los estudios realizados empleando microdatos de las declaraciones juradas se encuentra Burdín et. al. (2013) para Uruguay, mientras que Alvaredo y Londoño (2013), para Colombia, y López et. al. (2013), Fairfield y Jorratt (2014) y Friedman y Hofman (2013) para Chile, emplean en forma combinada ambas fuentes de información. Pueden citarse también a Campos Vázquez et. al. (2014) para México, Medeiros et. al. (2014) para Brasil y Rossignolo et. al. (2016) para Ecuador.

El gráfico 1 muestra las participaciones del 1% más rico en los países mencionados, estimados en los trabajos de referencia. Pueden verse participaciones superiores al 25% del ingreso en el caso de Brasil, o alrededor al 20% en Colombia, Chile y México [1], que si se compara con otras regiones del mundo confirma a los países de la región entre los más desiguales y concentrados del planeta.

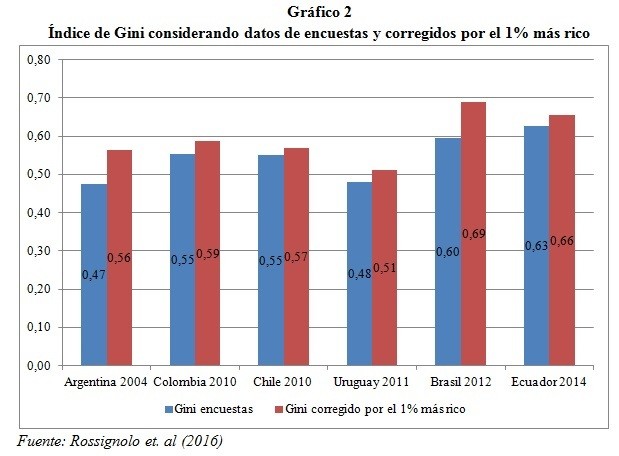

La diferencia entre estas dos metodologías puede verse en el gráfico 2, en donde se presentan los datos del índice de Gini corregido por la participación del 1% más rico. Se observa que la desigualdad es mayor que la reflejada por las encuestas de hogares al incluir a los tramos más ricos, debido a que el Gini se incrementa en todos los casos al corregirlo con la información de las declaraciones juradas impositivas.

Los estudios enfocados en el análisis de los tramos más ricos de la población resultan muy útiles en la medida en que permitan complementar las mediciones convencionales de desigualdad y reflejar mejor la concentración de los ingresos.

Si bien en el mundo desarrollado se ha avanzado de manera notable en analizar las participaciones de los altos ingresos en la distribución, aún queda mucho camino por recorrer, particularmente en América Latina donde este tipo de estudios es reciente y se ha efectuado para pocos países. Una limitación adicional en este tipo de estudios resulta de las resistencias que han mostrado en algunos casos las autoridades fiscales para transparentar la información tributaria a los fines estadísticos, insumo indispensable para este tipo de trabajos.

La subutilización del impuesto a la renta personal en nuestra región, ya sea en términos de recaudación como de impacto distributivo (Jiménez y Podestá, (2017); Gómez Sabaini, et. al. (2011)) o como fuente de información para este tipo de trabajos no deja de ser paradójico, ya que la alta concentración de la riqueza y el ingreso, requiere de un aprovechamiento integral del sistema tributario, reservando un lugar privilegiado para aquellos tributos relacionados con la capacidad de pago.

Profundizar el análisis de la desigualdad con nuevos estudios que mejoren la información existente incorporando nuevas herramientas de análisis, es una agenda de investigación de relevancia para la región, que requerirá del compromiso, transparencia y colaboración entre autoridades y expertos.

VÍA/WEF

Imprimir

Imprimir